マンション経営は生命保険代わりになる?メリットや団信・死亡保険の比較

ローンでマンションを購入する時は、投資目的だったとしても、自宅としての購入だったとしても、「団体信用生命保険」に加入することになります。聞き慣れない言葉ですが、略称で「団信」(だんしん)と呼ばれるこの保険により、ローンを借り入れた方に万一の事があった場合は、ローンの残債がゼロになるのです。

こうした理由から、マンション経営はしばしば「生命保険としても機能する」と言われています。

今回は、「マンション投資が本当に生命保険代わりになるのか」また、「団信のメリットや死亡保険との比較」を解説していきます。

マンション経営は生命保険代わりになる?

そもそも、団信の有無は別として、マンション経営自体にも生命保険代わりとして活用できる理由があります。

生命保険とは一般的に、一家の収入の柱となる人物に万が一のことがあったさいに、保険金が支払われるようにしておくものです。

それにより、残された家族の生活をしばらく賄うことができ、その受け取り方法は「一括」や「分割」など、さまざまなものがあります。

マンション経営においても、収益性の高い物件を遺族に残すことができれば、生命保険と同じように、家族にある程度の資産を残すことが可能です。

自分に万が一のことがあった際にも、家賃収入により家族の生活を支えることができる、ということも、マンション経営が注目を浴びている理由のひとつなのです。

団体信用生命保険で家族も安心

団体信用生命保険とは、ローンの借入人が死亡したり高度障害に陥ったりした場合に、残債をなくすことのできる保険です。

この保険に加入していれば、借入人に万が一のことがあっても、ローンはなくなり、購入したマンションは残ります。残された家族はマンションという資産を手に入れるだけでなく、投資用としてマンションを購入していれば、毎月の家賃収入を得ることもできるのです。

保険の利用後、マンションを売却した場合

借入人の死亡によって団体信用生命保険を利用した場合、その配偶者や子がマンションを相続することになり、相続税が課されます。マンションの相続税は現金や有価証券と違い、固定資産税評価額や路線価によって課税額が決められます。これらの評価額は実際の価格の50%~60%と低く、また人に貸している場合には借地権割合を控除することも可能です。

こうした相続税評価額の低減効果により、仮に相続後適切な時期に売却すれば、多くの場合、現金で相続する以上の現金を得ることができます。

保険の利用後、マンション経営を続ける場合

同様に団体信用生命保険が適用され、相続人がマンション経営を続ける場合は、定期的な収入を得られます。生命保険は、加入者の死亡後に遺族が年金形式で受け取ることもできますが、それと同じ効果が得られるといえるでしょう。

団信は一般の生命保険よりも保険料が安い

通常、団体信用生命保険はローンの金利に組み込まれている為、実質的な負担はなく、さらに、一般の生命保険に比べると保険料が安く設定されています。また生命保険は加入者の年齢によって保険料が変わりますが、団体信用生命保険は全年齢共通です。したがって、借入人が高齢であればあるほど団体信用生命保険への加入は効果が高くなります。

団体信用生命保険と定期死亡保険の比較

ある生命保険会社の保険料見積もりシミュレーションでは、保険金額5000万円・契約時年齢30歳・保険期間20年の定期死亡保険の場合、月々の支払額は7305円です。同じ条件で契約時年齢を50歳にすると、月々の支払額は3万9105円に跳ね上がります。

一方、投資用ローンなどで借入期間20年・金利2%のローンを借り入れ、そのうちの0.2%を団体信用生命保険による上積み分と考えた場合(保険料による上積みがない場合もあります)、2%の場合で月々約25万2000円、1.8%の場合で月々約24万8000円なので差額(保険料の上積み分)は4000円になります。

定期死亡保険の月々支払額と、団体信用生命保険の月々負担額を比べると、30歳の方では月々7305円-4000円=約3000円、年間で約3万6000円となり、20年間で約72万円の差となります。また、50歳の方では、月々3万9105円-4000円=約3万5000円、年間で約42万円となります。20年間で計算すると約840万円のもの差額が出るのです。

団体信用生命保険は残債に対して掛かるため正確には逓減型生命保険と比較する必要がありますが、団体信用生命保険は保険適用後にマンションという資産が残ることを考えると、その効果の高さを感じていただけるでしょう。

団体信用生命保険と死亡保険金の非課税金額との比較

ここで、団体信用生命保険と、生命保険での死亡保険金の非課税金額とを比べてみましょう。一般の生命保険の場合、遺族の生活保証という目的のため、死亡保険金のうち一定額が非課税とされます。死亡保険金の非課税金額は「500万円×法定相続人の数」となっています。

相続税の計算

2015年に相続税の基礎控除が改正されました。それまでの基礎控除額は5000万円+(1000万円×法定相続人の数)でしたが、改正により3000万円+(600万円×法定相続人の数)となりました。

もし現金や有価証券、不動産で財産が8000万円の夫(妻と子2人あり)が死亡した場合、

3000万円+(600万円×3人)=4800万円が基礎控除となり、

8000万円-4800万円=3200万円に対して税金が掛けられます。

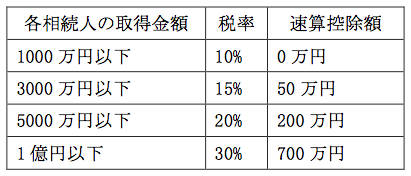

この場合の相続税総額を、以下の表から求めます。

妻3200万円×1/2(法定相続分)×15%-50万円=190万円

子3200万円×1/4(法定相続分)×10%=80万円(各々)

190万円+80万円+80万円=350万円

次に、それぞれの相続分に応じて割り振り、相続税額を算出します。

妻350万円×4000万円÷8000万円=175万円

子350万円×2000万円÷8000万円=87万5000円(各々)

死亡保険金の非課税金額

先にお伝えしたように、生命保険の非課税金額は「500万円×法定相続人の数」です。先ほどの例だと、500万円×3人=1500万円が非課税枠となります。

上記のケースで、妻が5000万円の生命保険金の受取人である場合、

3200万円×1/2+5000万円(生命保険金)-1500万円(死亡保険金の非課税金額)=5100万円

上記の表で計算すると、

5100万円×30%-700万円=830万円

子についての計算は先ほどと同じなので、相続税の総額は

830万円+80万円+80万円=990万円となります。

次に、それぞれの相続分に応じて割り振り、相続税を算出します。

妻:990万円×9000万円÷1億3000万円=685万円

子:990万円×2000万円÷1億3000万円=152万円(各々)

以上の例では、妻は生命保険金を受け取る際に5000万円-685万円=4315万円の現金を手にすることができます。

団体信用生命保険と生命保険のどちらがお得か?

一方、夫が資産価値5000万円のマンションを所有し、団体信用生命保険に加入していて死亡により遺族がマンションを相続する場合には、その70%程度が資産として加算されます。(人に貸している場合にはさらに借地権割合を控除)

大雑把な計算になりますが(実際には、上記と同じように計算します)、

5000万円×70%=3500万円

3500万円×20%-200万円=500万円

となり、マンションにかかる相続税は500万円程度と見積もることができます。

仮に相続後、5000万円でマンションを売却できた場合は、5000万円-500万円=4500万円の現金を手にすることができます。(譲渡所得税が課されますが、取得費として元の持ち主が取得した時の価格を計上できます。)

このように団体信用生命保険は、生命保険の非課税控除枠と比較しても、遜色ない効果が得られることが分かります。さらに賢く利用するのであれば、団体信用生命保険と一般の生命保険の組み合わせをすることを検討してみると良いでしょう。

マンション経営は生命保険としての効果も期待できる

マンション経営は満室経営や所有中のキャッシュフローの管理など、事業としての難しさはあるものの保険料の安さや相続時のメリットなど、生命保険としての効果も高いことがお分かりいただけたでしょうか。なお、団体信用生命保険は金融機関によって取り扱いが異なる場合もあるので、マンション購入時の一つの要素としてしっかり検討しましょう。

(写真=PIXTA)

最近のコラム

-

2019年上半期 マンション市場動向

-

始める前に知っておきたい。不動産投資における節税効果とは?

-

終活を意識し始めたら‥相続に備えて考えたい不動産投資という選択肢

-

不動産投資を始める前に要チェック!ハザードマップとは何か?

-

先進国で貯蓄率が増加傾向‥でも本当に貯金だけで大丈夫?

-

新型コロナより「家計・仕事」に不安を抱えるミレニアル・Z世代。不安の解決法は?

アーカイブ

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2011年10月

カテゴリー