国が指針案を発表!人生100年時代に向けた資産の心構え

長い老後を過ごしていくための資産形成の指針として、先日金融庁より「高齢社会における資産形成・管理」の報告書案が発表されました。老後資産は公的年金だけに頼らず、個人個人での資産形成の必要性を呼びかける内容となっており、人生100年時代の到来はいよいよ現実味を帯びてきました。

現在60歳の4分の1が95歳まで生きる!

今回の報告書によると現在60歳の人のうち各年齢まで生存する割合は、90歳までが46.4%、95歳までが25.3%であり、実に約半数の人が90歳、約4人に1人が95歳まで生きるという試算になっています。

人生100年時代の到来はデータから見ても明らかですね。

長生きできることは喜ばしいことですが、実は一方で健康に生活できる寿命である「健康寿命」は平均して男性が約72歳、女性が75歳となっています。

単に100歳近くまで生きるというだけではなく約10年は健康上になんらかの制限が加わり、働きづらくなり、介護費用がかかる可能性があると見てとれます。100歳までの生活資金の準備に加え、健康上のトラブルも考慮した資産づくりが必要になります。

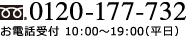

年代別の資産形成のための心構え

そこで、人生のステージ別に資産形成・管理の心構えが示唆されました。

働き盛りの現役期は早期からの資産形成が推奨されています。なかでも推進されているのが長期・積立・分散を意識した投資です。積立が長期であればあるほど、投資先を分散すればするほど、収益がバラつきにくくなり、安定した収益が取りやすいため、多くの人にとって好ましい資産形成方法であると示唆されています。

退職期前後はいよいよ老後のマネープランを具体的に見直す時期です。これまで行なってきた資産運用の中長期に渡る見直しや、資産の取り崩しを計画します。

また、同時に考えなくてはならないのが資産寿命の延命です。長寿化に伴い、現役で働く期間を延ばしたり資産運用を行なったりすることで長い老後に備えて資産を長持ちさせる必要があります。

高齢期は医療費や介護費の変化に応じたマネープランの見直しに加え、特に示唆されているのが認知・判断能力の低下に備えた資金対策です。具体的には、判断能力が低下しても取引できるよう金融面の取引形態を簡単にわかりやすくしておくこと、また自ら行動できなくなったときも他者のサポートにより同様の金融サービスを受けられるよう、資産面の本人意思を明確にしておくことが推奨されています。

2012年の厚生労働省の発表によると、65歳以上の認知症・軽度認知症の人は約862万人と推計されており、65歳以上の約4人に1人がなんらかの認知・判断能力の問題があることがわかります。以上のことからも認知・判断能力の低下は誰もが起こり得る可能性があり、それに伴う対策の必要性が伺えます。

不動産投資も資産寿命を延ばして有効に!

年金に頼らない資産形成と、高齢期に向けた資産管理の心構えが提示されましたが、特に現役世代に向けて推奨された、長期・分散を意識した安定性のある資産形成は不動産投資でも応用することができます。

ぜひ不動産投資をされる際は物件の立地や設備を厳選し、信頼のおける管理会社を選ぶことで、より長く安定した運用を目指すことをオススメします。

いよいよ現実的になった人生100年時代の到来。早期から多くの情報を集め、より長く運用することで資産運用の安定性は高まります。まだまだ先のことと先延ばしにせずに、ぜひ早いうちから資産形成に目を向けてみて下さい。

最近のコラム

-

2019年上半期 マンション市場動向

-

始める前に知っておきたい。不動産投資における節税効果とは?

-

終活を意識し始めたら‥相続に備えて考えたい不動産投資という選択肢

-

不動産投資を始める前に要チェック!ハザードマップとは何か?

-

先進国で貯蓄率が増加傾向‥でも本当に貯金だけで大丈夫?

-

新型コロナより「家計・仕事」に不安を抱えるミレニアル・Z世代。不安の解決法は?

アーカイブ

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2011年10月

カテゴリー