人口大減少時代―生き残る街はどこだ?

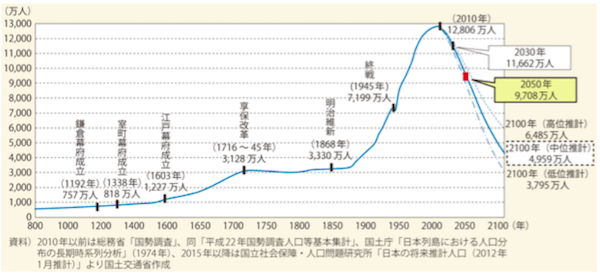

明治維新 〜戦前の人口に向かっていく日本

総理府統計局は2016年2月、国勢調査による2015年10月1日現在の日本の総人口は1億 2,711 万人と発表しました。 前回調査(10年)に比べて、94 万7,000人減少しています。1920年の調査開始以来、初めて人口が減り、「人口大減少時代」が現実のものとなったのです。

(出所:総務省「国勢調査」などから国土交通省作成)

1945年の日本の人口は7,199万人でした。江戸時代の中頃から明治維新まで3,330万人でしたが、77年かけて3,900万人増えました。さらに65年かけて5,600万人増え、ピークの1億2,806万人に達したわけです。

人口推計は、数ある推計の中でも正確性が高いとされています。2100年の日本の人口推計は、国立社会保障・人口問題研究所の推計で6,485万人〜3,795万人、中位推計で5,000万人前後です。つまり「明治維新から戦前の頃の人口」と同レベルに向かって減少していくのは、いくら日本政府が出生率を上げる政策を進めても揺るがないでしょう。

総人口の1割を超える人が暮らす東京。

2015年の人口を都道府県別に見ると、東京都が1,351万4,000人と最も多く、全国の10.1%を占めます。これは2010年に比べ35万4,000人の増加です。関東圏(東京都と神奈川、埼玉、千葉県)の人口は3,612万6,000人、全国の4分の1以上にあたり2010年に比べ50万8,000人増加しています。

また、東京都が2014年に発表した人口・世帯数予測では、人口は20年で頭打ちになるものの、世帯数は今後20年間、増加し続けると見ています。世帯数を押し上げるのは単身世帯の増加で、2015年段階で309万ある単身世帯数が、20年後の2035年には15万増の324万世帯になると予測しています。この単身世帯増は、単身者向け住宅の需要増を示します。

人口の増えるところでは、すべての需要が集まります。一見すると、東京や関東圏に一極集中しているようですが、実は人口の増えている地域は地方にもあります。

東京より高い人口増加率を示す地方拠点都市は…

人口増加率が東京都(21%増)より高い都市は、拠点都市だけでも5つあります。1965年〜2010年の半世紀の間に、札幌市の人口は133%増加しました。仙台市は101%、福岡市は90%、広島市は69%、神戸市は27%増です。上位4都市を北から並べて「札仙広福(さっせんひろふく)」といわれます。人口増加数は札幌市が4万人(2.1%)増、仙台市3万6,000人(3.5%)増、広島市2万1,000人(1.8%)増、福岡市7万5,000人(5.1%)増でした。

ただし、上記はあくまでも増加率であって、増加数でみると東京は圧倒的です。他市と比較するため東京都区部で比較すると、都区部は2015年までの5年間に32万7,000人(3.7%)増えました。福岡市の7万5,000人(5.1%)増よりも「率」では下回りますが、「数」では1桁違います。なお、大阪府は2万6,000人減と初めて減少に転じましたが、大阪市は、2万6,000人増えています。

人口集中をビジネスに活かす

日本人は欧米人に比べて引っ越しが好きではありません。国立社会保障・人口問題研究所は「年齢区分別転居回数」(2003年)をもとに、生涯転居回数を男性4.5回、女性4.0回と推定しています。これは先進欧米各国に比べて4分の1程度です。しかし、今後は日本人も引っ越しせざるを得なくなりそうです。東京圏への人口集中、大都市拠点の人口増は、裏を返すと仕事の集中も意味しています。そこにはビジネスチャンスも生まれます。

しかも、東京都内でも人口は一様に増えているわけではありません。23区内でも、人口増加率が高いのは千代田区、中央区、港区の「中心3区」です。東京の周辺部はすでに人口減少に入りつつある一方で、依然として中心部の人口は増加の見通しです。中でも中心3区は、30年まで人口増が予測されています。こうした23区内の中での格差の広がりは、ビジネスに活かす道がありそうです。

東京都の地価情報なども参考に

東京23区の2016年地価公示は、住宅地で平均すると1平方メートルあたり52万4,100円、前年比1.06%の上昇率でした。23区では港区の150万円から足立区の26万円まで相当の開きがあります。23区で2015年と比べて下がったところは、墨田区、北区、足立区でした。

JR東日本は2016年3月のダイヤ改正で、中央線の列車本数の削減を発表しました。立川、八王子、国立市では人口が減っています。こうしたダイヤ改正の情報もビジネスを考えるうえで重要な資料となります。

ちなみに、平均所得(市町村税の課税所得÷納税義務者数、2011年)は、港区の877万円から、足立区の324万円まで東京都内でも2倍以上の格差があります。

人口減少時代に生き残る街とは

このようにさまざまなデータを収集し多角的に分析すると、それまで見えていなかったものが見えてきます。

「人口大減少時代」に突入しましたが、都心部では単身世帯の増加が見込まれており、単身者向けの住宅需要は高まります。外国人が増えているところでは、外国人向けのサービスに対する需要は高まります。

人口減少が問題視される現在、人が集まり人口が増加する街は「生き残る街」といえます。それは、不動産ビジネスにおいても同じです。便利な街にはおのずと人が集まってくるため、家が必要となります。そこで、どのような人たちが集まっているのかを見極めることが大切です。住人の特徴、特性にマッチした物件の供給が求められることになるでしょう。

(写真=PIXTA)

最近のコラム

-

2019年上半期 マンション市場動向

-

始める前に知っておきたい。不動産投資における節税効果とは?

-

終活を意識し始めたら‥相続に備えて考えたい不動産投資という選択肢

-

不動産投資を始める前に要チェック!ハザードマップとは何か?

-

先進国で貯蓄率が増加傾向‥でも本当に貯金だけで大丈夫?

-

新型コロナより「家計・仕事」に不安を抱えるミレニアル・Z世代。不安の解決法は?

アーカイブ

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2011年10月

カテゴリー