サブリースとは?仕組みとメリット・デメリットをわかりやすく解説

マンション経営の管理手法の1つに「サブリース」という方法があることを皆さんはご存じでしょうか。オーナーにとっては空室リスクや入居者のクレームから解放される素晴らしい方法なのですが、まだあまり広く浸透していないようです。そこで、サブリースの詳しい内容と利用する際の注意点についてお伝えします。

サブリースとは

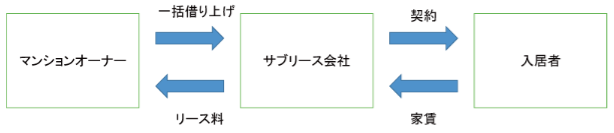

サブリースとは簡単にいうと、「オーナーが所有するマンションをサブリース会社(不動産会社)が一括して借り上げて運営する代わりに、オーナーはリース料を受け取る仕組み」のことです。

マンションオーナーは手数料を支払うことで、入居者がいなくてもサブリース会社から一定のリース料を受け取ることができるので、空室リスクを回避できます。入居者がいてもいなくても安定して収入が得られるので、投資用ローンを組んでマンションを購入する時には大きなメリットがある手法と言えます。

サブリースの種類と仕組み

サブリースの手数料は10%~15%程度

サブリース契約を結んだ場合、オーナーはサブリース会社に全ての管理を任せるケースがほとんどです。

その際の管理手数料の相場は、募集家賃の10%~15%となっています。通常の賃貸契約では、管理手数料の相場が5%~10%ですので、それと比べると少し割高です。その代わり、入居者募集、契約、更新手続き、集金、退去立ち会いなどの煩わしい業務はサブリース会社が代行してくれます。

なおサブリース会社からオーナーに支払われるリース料は、空室リスクが含まれているため、入居者から得られる家賃の90%程度で設定されることが多いです。

「マスターリース」と「サブリース」

サブリースの契約は厳密にいうと、大きく2つに分けられます。

不動産会社が所有者から物件を借り上げる契約である「マスターリース契約」と、

その物件を入居者に転貸する契約である「サブリース契約」です。

一般的に不動産投資では、この2つの契約がまとめて「サブリース契約」と呼ばれているのです。

サブリースの2つの種類

サブリース契約には、物件所有者が受け取れるリース料が固定されている「賃料固定型」と、入居者が実際に支払う賃料に応じて受け取れるリース料が変わる「実績賃料連動型」の2種類があります。

賃料固定型は、安定したリース料が受け取れるのがメリットですが、入居者の賃料が上がった場合でも受け取れる金額は増えません。

一方、実績賃料連動型は、環境や条件の変化で賃料が上がった場合などにリース料の増加が見込めますが、入居者の賃料が下がった場合には、それに応じて受け取れるリース料も少なくなります。

サブリースのメリット

残念ながらこの世の中に、「何があっても絶対に儲かる」と断言できる投資はあり得ません。

冒頭で説明した通り、不動産投資において一番のリスクと言えば、「いざ、入居者を募集してみたら、誰も入らなかった」という空室リスクでしょう。ところが、このサブリースという方法を利用すれば、手数料は必要になりますが、その空室リスクは回避できます。

初めて不動産投資を始められた方や、副業として不動産投資をされている方にとっては、「私のマンションの入居者は決まっただろうか・・・」などと不安になったり、気をもんだりする必要はなくなるということです。安心して自分の本業に打ち込み、毎日を過ごせます。

また、オーナーが契約を結ぶ相手はサブリース会社であり、実際の入居者とは契約関係にないため、物件の管理のみならず、小さなクレームから訴訟の対応まで、すべてをサブリース会社に任せることができます。

サブリース契約の注意点

マンション経営においてクレームや空室リスクがなくなるとなれば、こんなに素晴らしいことはありません。しかし、サブリース契約をすれば必ずしも失敗しない、というわけではもちろんありません。

ここからは、サブリース契約をする際に知っておきたい注意点を5つ解説します。

1.魅力のないマンションではサブリースも役立たない

サブリース契約は空室リスクの低減や収入の安定化、賃貸管理といったマンション経営にかかるさまざまな問題をサブリース会社が引き受けてくれるもので、マンションオーナーにとっては魅力的なサービスです。しかし、永遠に家賃収入額を保証してもらえるものではなく、契約終了(解除)後には空室がでたり、多額の修繕費がかかったりするリスクもあります。

結局のところ、あなたが購入したマンションが本当に良い物件かどうかが一番重要で、サブリース契約のメリットを活かせるかどうかも、そこにかかっているのです。

2.「30年間一括借り上げ」などの契約条件

サブリースを利用する際は、事前に契約内容をしっかり確認する必要があります。

例えば、「30年間一括借り上げ」をうたい文句にしたサブリース契約がありますが、30年間の家賃支払いは保証されるものの、一定の修繕やリフォームを必ず行わなければならない契約や、家賃を2年毎に変更できる契約になっていることも多く、将来の家賃収入が減る場合もあります。

契約内容や契約条件、見積書は契約する前に確認しておきましょう。

3.サブリース契約の「免責期間」

賃借人の募集期間(新築時3カ月間など)は、オーナーがリース料を受け取れないという免責期間が設けられていることがあります。免責期間は契約後1~6カ月間で設定されるケースが多いです。免責期間が設けられている場合、契約期間内に賃借人から受け取れる金額が少なくなることがあります。

例えば、家賃を月額10万円に設定した場合、2年間で受け取る通常の家賃収入は

10万円×24カ月=240万円

免責期間が3カ月あって、その間まったく集客ができないと

10万円×21カ月=211万円

となります。

サブリースにしたからと言って、最初から必ず満額で収益が上がるかというと、そうでもない場合もあるということです。

サブリース会社は家賃収入が無くても、オーナーに支払う責任はありません。ですから、免責期間中でも一生懸命客付けしてくれる、良い不動産会社と契約できないと、オーナーは損をしてしまうかもしれません。

4.敷金や礼金、保証金はサブリース会社に

賃借人が賃貸契約を結ぶと、たいていの場合は敷金や礼金、保証金を支払うことになります。大家さんと直接賃貸契約を結べば、大家さんに対して支払われるこれらの費用も、サブリース契約の場合はサブリース会社に対して支払われます。サブリース契約でも賃借人の退去時に原状回復のための修繕費用に充てられるため、修繕費がオーナー負担になることはほとんどありません。

5.サブリース契約終了(解除)後の事も考えよう

サブリースを利用する場合は、契約終了(解除)後のことも想定しておく必要があります。契約期間中はオーナーの契約相手はサブリース会社であり、直接入居者と顔を合わせることはありません。また、退去後の修繕手配などもサブリース会社に任せることになります。

サブリース会社が、出来るだけコストをかけたくない場合、前の入居者が残した傷などをろくに修繕しないまま、次の入居者に部屋を貸している可能性もあります。そんなことが続けば、サブリース契約終了(解除)後に、その部屋は目も当てられない状況になっているかもしれないので、信頼できる会社とサブリース契約は結ぶ必要があります。

サブリースのメリットを最大限に活かすために

サブリース契約の内容はリース会社によっていろいろと異なります。もしあなたがサブリース契約を検討しているならば、上述点に留意しながら、契約前にその内容をしっかりとチェックしてください。そして何よりも、このサブリースのメリットを最大限に活かすために入居者が住みたくなるような物件に投資をしましょう。ポイントを列挙しながら簡単に説明すると、「立地条件が良く、おシャレで、機能的なマンションは入居者に選ばれやすい」ということです。入居者の方は、それぞれの立場から、立地・デザイン・付加価値(機能性)を総合的に判断して入居を決めるのです。

(写真=PIXTA)

最近のコラム

-

2019年上半期 マンション市場動向

-

始める前に知っておきたい。不動産投資における節税効果とは?

-

終活を意識し始めたら‥相続に備えて考えたい不動産投資という選択肢

-

不動産投資を始める前に要チェック!ハザードマップとは何か?

-

先進国で貯蓄率が増加傾向‥でも本当に貯金だけで大丈夫?

-

新型コロナより「家計・仕事」に不安を抱えるミレニアル・Z世代。不安の解決法は?

アーカイブ

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2011年10月

カテゴリー